|

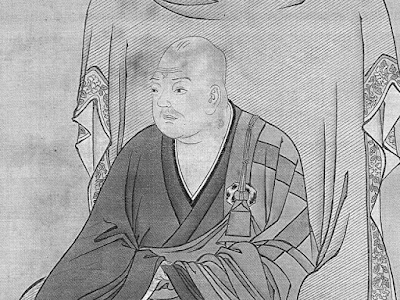

五代執権北条時頼

|

|

北条時頼像

(鎌倉:建長寺)

| 鎌倉幕府五代執権北条時頼は、1227年(嘉禄3年)5月14日に京都の六波羅で誕生。 父は北条時氏。 四代執権北条経時の弟。 母は松下禅尼。 幼名は戒寿。 時頼が生まれて3年後に父時氏が亡くなったことから、祖父の北条泰時に養育される。 |

(京都:六波羅蜜寺)

| 六波羅探題は、承久の乱後に京都の六波羅に設置された鎌倉幕府の機関。 時頼の父時氏は、1224年(貞応3年)に六波羅探題北方に就任。 時頼は、その在任中に誕生した。 1230年(寛喜2年)4月に鎌倉に戻るが、6月18日に亡くなっている(享年28)。 |

| 1237年(嘉禎3年)4月22日 |

| 11歳で元服。 烏帽子親は四代将軍藤原(九条)頼経。 頼経の一字を賜わり「時頼」と名付けられた。 |

| 1237年(嘉禎3年)8月16日 |

| 鶴岡八幡宮の放生会で流鏑馬を射る。 |

| 鶴岡八幡宮の流鏑馬は、源頼朝が放生会で奉納したことに始まる。 |

| 1242年(仁治3年)6月15日 |

| 祖父泰時が死去。 翌日、兄経時が四代執権となる。 |

| 1244年(寛元2年)4月28日 |

| 四代将軍藤原(九条)頼経が子の頼嗣に将軍職を譲る。 |

| 1246年(寛元4年)3月26日 |

| 深秘の御沙汰(北条得宗家の秘密会議)で、病気の経時に代わって時頼が執権に就任。 |

| 1246年(寛元4年)閏4月1日 |

| 北条経時死去(23歳)。 |

(光明寺)

| 1246年(寛元4年)7月11日 |

| 前将軍の頼経を鎌倉から追放(宮騒動)。 |

~宮騒動~

| 宮騒動は、名越光時が頼経や頼経側近の御家人とともに時頼打倒を企てた反乱。 光時は伊豆国の江間に流され、頼経は鎌倉を追放となって京都へ送還された。 |

~名越光時~

| 光時は名越流北条氏の祖北条朝時の嫡男で二代執権北条義時の孫。 |

| 1247年(宝治元年)6月5日 |

| 三浦泰村を滅ぼす。 |

~三浦泰村の最期~

| 時頼の襲撃によって館に火をかけられた三浦泰村は、源頼朝の法華堂に籠もって永福寺で陣を構えていた弟の光村と合流し、一族500余名とともに自刃した。 |

(法華堂跡) |

~正室と離別~

| 時頼の正室は、三浦氏に味方して三浦一族とともに自刃した毛利季光の娘だった。 戦後、離別している。 |

| 1247年(宝治元年)6月27日 |

| 園城寺の隆弁を鶴岡八幡宮の別当に任命。 |

|

| 1247年(宝治元年)7月27日 |

| 北条重時が連署に就任。 |

| 1248年(宝治2年)5月28日 |

| 長男時輔が生まれる。 |

| 1248年(宝治2年)~1249年(宝治3年) |

| 我が国曹洞宗の開祖道元が鎌倉に滞在。 |

| 1249年(建長元年) |

| 評定衆の下に引付(ひきつけ)を設置。 |

| 1251年(建長3年)5月15日 |

| 嫡子時宗が生まれる。 母は北条重時の娘葛西殿。 |

| 1251年(建長3年)12月26日 |

| 了行・矢作常氏・長久連らが謀反を企てたとして捕らえられる。 |

| ※ | 了行は宝治合戦で滅んだ千葉氏庶流の僧。 |

| ※ | 矢作常氏は千葉氏の残党。 |

| ※ | 長久連は三浦氏の残党。 |

| 1252年(建長4年)2月20日 |

| 五代将軍頼嗣を廃し、後嵯峨上皇の皇子宗尊親王を六代将軍に迎えることを決定。 |

| 1252年(建長4年)4月1日 |

| 宗尊親王が鎌倉に下向。 |

| 了行らの謀反計画には、京都の九条頼経(頼嗣の父)とその父道家が関与していたとされている。 道家は、謀反計画が発覚した翌1252年(建長4年)2月21日死去。 四代将軍頼嗣が廃された翌日だった。 頼経は1256年(康元元年)8月11日死去。 頼嗣は1256年(康元元年)9月25日死去。 |

(京都) |

(京都) |

| 東福寺は、頼経の父道家が創建。 開山の円爾(えんに)は、栄西の高弟で鎌倉壽福寺の退耕行勇を師とした。 特別由緒寺院の最勝金剛院は、九条家の菩提所。 |

| 1252年(建長4年)8月17日 |

| 鎌倉大仏の鋳造が始まる。 |

(高徳院)

| 『吾妻鏡』によると、鎌倉大仏は1238年(暦仁元年)3月23日に建立の工事が始まり、1243年(寛元元年)6月16日に大仏と大仏殿の落慶供養が行われている。 しかし、1247年(宝治元年)、木製だったという大仏は台風で倒潰。 その後、造られたのが現在の青銅製の大仏。 ただ、いつ完成したのかは不明。 |

| 1253年(建長5年)11月25日 |

| 建長寺が落慶。 |

| 開山の蘭渓道隆は、1246年(寛元4年)に来日した中国宋の禅僧。 数年間は京都にいたが、活躍の場を求めて鎌倉に下向し、壽福寺に寓居。 それを知った時頼は、道隆を常楽寺に移して禅の道場を開いた。 そのため、常楽寺は「建長寺の根本」といわれている。 |

| 1255年(建長5年)2月21日 |

| 建長寺の梵鐘が鋳造される(国宝)。 |

梵鐘

| 1256年(康元元年)11月22日 |

| 赤痢病に罹ったのを機に執権を辞す。 翌日、最明寺で出家。 六代執権には義兄の北条長時(北条重時の子)が就任。 |

(最明寺跡) |

~隠居後も実権を握り続けた時頼~

| 執権職は北条長時に譲られたが、それは嫡子の時宗が幼少だったための措置で、長時は代理の執権。 そのため、幕府の実権は時頼が握り続けた。 時頼の出家は、後継者を明確にするためで、天皇が上皇となって院政を敷いたのと同じ状況にすることだったともいわれる。 時頼の時代(執権時代も含めて)には、「深秘の御沙汰」と呼ばれる秘密会議が頻繁に開かれた。 この会議は、北条氏一族や側近の有力者を自邸に招集して開かれるもので、重要政務の決定がなされていた。 そして、「深秘の御沙汰」による重要政務の決定は、執権・連署・評定衆の政治制度(合議制による政治)を骨抜きにし、北条氏嫡流家である得宗による専制体制の確立へとつながっていった。 時頼の隠居政治は、執権政治を「合議制」によるものから、「得宗による独裁的な政治」へと変化させたということになるのかもしれない。 |

(建長寺)

(川越市)

| 川越市の最明寺は、時頼創建と伝えられる寺。 出家後、諸国行脚の旅に出た時頼が、河越の地で暮らしていた二代将軍源頼家の遺児千寿丸のために寄進したのだという。 ただ、『吾妻鏡』では、千寿丸は1214年(建保2年)に京都で自刃したことになっている。 |

~銭洗いと時頼~

| 伝説によると・・・ 1257年(正嘉元年:巳の年)の仲秋に隠れ里の福神を参拝した時頼は、金銭を洗って一家繁栄・子孫長久を祈ったのだという。 |

銭洗弁財天 |

| 1260年(文応元年)7月16日 |

| 日蓮が宿谷光則を通じて立正安国論を提出。 |

| 1261年(康元元年)1月4日 |

| 鶴岡八幡宮参拝の供奉者の名簿に記されている子息の順番を相模太郎時宗・四郎宗政・三郎時輔・七郎宗頼の順に直すよう指示。 |

~子息の序列~

| 1261年(康元元年)、時頼は「時宗は全てにおいて兄の上に着すべき」 として子息の序列を決めた。 一番:時宗(母は正室の葛西殿)。 二番:宗政(同母弟)。 三番:時輔(異母兄)。 四番:宗頼は(異母弟)。 こうして、時頼は、北条得宗家の後継者が時宗であることを内外に認めさせていった。 この年の4月23日、時宗は、有力御家人安達義景の娘堀内殿と結婚し、さらにその基盤を盤石なものとする。 結婚の翌々日の25日、極楽寺で行われた小笠懸で、時宗が将軍の御前で妙技を披露すると、時頼は「時宗こそ受け継ぐ器に相当」と喜んだのだという。 |

| 1262年(弘長2年) |

| 新清凉寺釈迦堂に滞在していた西大寺流律宗の叡尊と面会。 |

| 1263年(弘長3年)11月22日 |

| 北条時頼死去(37歳)。 |

(明月院)

(伊豆の国市:最明寺)

| 伊豆長岡にある最明寺には、時頼の遺骨が分骨されているという。 |

~北条氏邸の呪符~

| 北条泰時と北条時頼の邸跡から出土した木札(呪符)。 京都の祇園祭で授与される粽(ちまき)と同じように、北条氏も悪魔払いの「おまじない」をしていた・・・。 |

北条得宗家の所領だった北鎌倉

北条氏ゆかりの寺社・史跡

鎌倉:北条氏MAP

| 大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |

(鎌倉情報トップ)

|

|

|

|

|

|

|