|

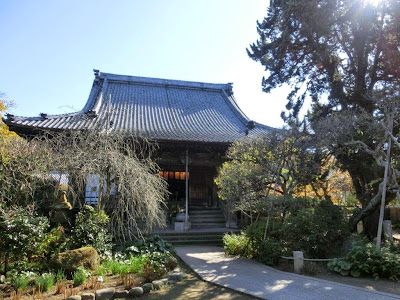

���q�F������̖{��

�`�q��o�ǒn�����F�`

|

|

| �@������̖{���ɂ́A�{���́u�ؑ��n����F�����v�i���d���j�A�{���e���́u�ؑ����V�E��ߓV�����v�i�����j�A���q�O�\�O�ω���u�y��ϐ������v�A���q�E�]�̓������_�̈�u������V���v�A�����n���ƌĂ��u�n����F�����v�Ȃǂ����u����Ă���B �@�{���́u�ؑ��n����F�����v�́A���q��\�l�n���̈�B |

�ؑ��n����F����

| �@��k������i�厡�S�N�i�P�R�U�T�N�j�̎鏑���j�B �@�����X�O�D�R�p�B �@���q�n���ɂ͂߂��炵���~�h�̍�i�ŁA�����̖��ɂ��O��@�~�̍�ł��邱�Ƃ��������Ă���B |

�`�q��o�ǒn���̖��̗R���`

| �@�{���u�ؑ��n����F�����v�́A�ʖ��u�q��o�ǒn�����v�ƌĂ��B �@�u�������O�Ŏq�������܂ꂻ���ɂȂ����Ƃ��A�q�ǂ����Ƃ肠���鐢�b�����Ă��ꂽ���m��ʂ��V���n���̉��g�������v �@�Ƃ��A �@�u���Ӗ钆�ɕ�������njo�����n�����܂ł͂Ȃ����v�Ƃ����`�����炱�̖����t�����炵���B |

�ؑ����V�E��ߓV����

| �@��k������B���߁A�����������̞��ߑ��B |

�ؑ��Ҍ��a������

�i�������������ّ��j

| �@�쒩����B������Ҍ��̂W�S�̎����B �@�������ʂɁu���傤�����v�̎鏑��������B �@�Ҍ������������̒�Ƃ��q�Ƃ������A�P�R�S�V�N�i��a�R�N�j��������ƂȂ����B �@�u�ؑ�����V���v�́A�Ҍ������u�������̂Ƃ����B |

| �@�V���Q�S���̒n���~�ɍs�����n���܂��ł́A���̑O���ɂ��ߖ�i�O��Ձj���s���A�����A�{���n����F�̖@�v���s���܂��B |

| �@������́A�k�����̕������߁A����V�c�̖��ɂ�������������n���������B �@�H���V���n�M�Œm���u�n�M�̎��v�ƌĂ�Ă���B�@ |

| ���q�s�����R�|�T�|�Q�Q �O�S�U�V�i�Q�Q�j�T�T�P�Q ���q�w�������k���P�T�� |

���q�F���ЁE�j�Ղ߂���

�����E�咬����

| �傫���n�}������ɂ́E�E�E �E��̃t���X�N���[�����N���b�N�B |

�i���q���g�b�v�j

|

|

|

|

|

|

|