吉野山:吉水神社

|

|

| 後醍醐天皇・楠木正成・吉水院宗信法印をまつる神社。 白鳳年間(7世紀後半)に役行者(役小角)が金峯山寺の僧坊として建立した吉水院(きっすいいん)が始まりだといわれる。 明治維新の神仏分離により神社に改められた。 1185年(文治元年)、源頼朝に追われて吉野山に逃げ込んだ源義経が静御前や弁慶らとともに隠れ住んだ場所と伝えられている。 1336年(延元元年/建武3年)、密かに吉野へ行幸した後醍醐天皇は、宗信法印の援護を受けて吉水院に行宮を設けて居所としたのだという。 1594年(文禄3年)には、豊臣秀吉が花見の本陣とした。 この時、秀吉は吉野水分神社に祈願、秀頼を授かったのだという。 重要文化財の書院には、後醍醐天皇玉座の間、源義経潜居の間、太閤秀吉花見の間などがある。 |

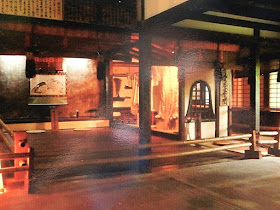

書院

書院造りの傑作といわれている。

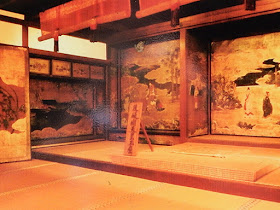

義経・静御前 潜居の間 |

後醍醐天皇玉座 |

| 「ここにても 雲井の桜 咲きにけり ただかりそめの 宿と思ふに」 後醍醐天皇の歌。 廃寺となった世尊寺のほとりに咲く桜をみて詠んだのだという。 |

| 吉野山で南朝を興した後醍醐天皇は、1339年(延元4年 / 暦応2年)8月16日、還御することなく崩御(宝算52)。 陵墓は如意輪寺。 |

〜怪力弁慶の伝説〜

| 源頼朝の追手から逃れ、吉野山に逃げ込んだ源義経一行。 吉水院に身を隠していたが追手が建物の外に。 すると、弁慶は釘二本を抜くと表に出て、追手たちの真ん中にあった岩にその釘を親指で打ち込んだのだという。 弁慶の怪力に恐れをなした追手たちは逃げ去っていったのだとか |

〜義経・静の伝説〜

(勝手神社) |

| 吉野山で5日間を過ごした後、別れた義経と静御前。 静御前は、蔵王堂(金峯山寺)に辿り着いたところを捕えられ、勝手神社の社殿の前で舞い、荒法師たちを感嘆させたのだと伝えられている。 義経隠れ塔は、蔵王堂の僧兵の山狩りから逃れるため、義経が身を隠したと伝えられている堂。 |

吉水神社

| 奈良県吉野郡吉野町吉野山579 吉野大峯ケーブル自動車「吉野山駅」から徒歩35分。 |

吉野山

| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |

|

|

|

|

|

|